Définition de la philosophie présocratique

Divers / / May 31, 2022

définition du concept

La philosophie élaborée par les différents penseurs dont nous gardons les traces est dite pré-socratique, dans la Grèce antique, entre le VIe et le Ve siècle av. C., avant l'essor de la philosophie inaugurée par Socrate.

Professeur de Philosophie

Caractéristiques générales de la philosophie présocratique

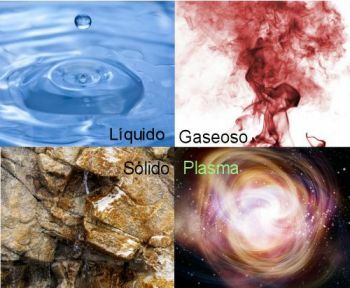

La principale préoccupation des philosophes représentatifs de l'époque était l'étude de la nature (physis), pensée dans son ensemble; Ses intérêts étaient dans les domaines des mathématiques, astronomie, la géographie, médecine et biologie. Tour à tour, sous l'influence des sophistes, ils ont également investigué le domaine de épistémologie et la sémantique.

Parmi les philosophes présocratiques, on peut citer Thalès de Milet, Anaximandre de Milet, Anaximène de Milet, Xénophane de Colophon, Pythagore de Samos, Zénon d'Elée, Empédocle d'Acragas, Diogène d'Apollonie, Démocrite d'Abdera, Anaxagore de Clazomène. Deux d'entre eux étaient particulièrement pertinents, compte tenu de l'influence de ses idées: Héraclite d'Éphèse et Parménide d'Élée.

Les sources des philosophes présocratiques qui sont conservées sont indirectes, généralement, elles ont été récupérées à travers des fragments cités par les auteurs anciens après eux (tels que Platon, Aristote, Simplicio, etc.), et de témoignages sur leur des vies.

cosmogonies mythologiques

Les idées cosmogoniques sur la structure du monde, qui sont à la base de la pensait les idées philosophiques plutôt rationalistes proviennent, paradoxalement, de contextes mythologiques. Ainsi, les récits d'Homère et de la Théogonie d'Hésiode constituent des sources privilégiées de la pensée philosophique grecque à ses origines.

La conception homérique pré-philosophique de l'âme (psyché), comme un souffle insubstantiel qui, en tant qu'influence, donne vie au corps et survit dans l'Hadès après sa mort, est un antécédent de grande importance dans les développements ultérieurs de la pensée grecque (qui, à son tour, a eu une influence décisive sur l'histoire des idées grecques). Ouest). Les philosophies présocratiques de Pythagore, Thalès, Anaximène et Héraclite sont les héritières de la conception homérique à cet égard.

De la même manière, les efforts rationnels pour expliquer la structure de l'univers — en tant que développement à partir d'une origine simple et unique — renvoient, eux aussi, à la tradition poétique antérieure.

Héraclite d'Ephèse

Les récits qui nous sont parvenus sur la figure d'Héraclite le présentent généralement comme un personnage misanthrope, qui entretenait de mauvaises relations avec ses concitoyens, préférant venir jouer avec les des gamins. Il était surnommé "le ténébreux", compte tenu de son style d'écriture cryptique, associé à son caractère "aristocratique". Un seul livre, De la nature, lui est attribué.

Héraclite suggère que le Constitution du monde — ignoré par la majorité des hommes, qui croient avoir une pensée particulière — est essentiellement un et s'explique en termes de logos comme principe sous-jacent de toutes choses. La apparence pluriel de l'univers est rassemblé en un tout cohérent, dont les hommes font partie et auquel, dès lors, ils peuvent logiquement accéder. Les contraires sont liés à un même processus invariable et celui-ci est, à son tour, marqué par une transformation permanente.

Comme il logos comme lui Feu ils sont Les figures qui, dans les différents fragments, se réfèrent audit principe immanent qui équilibre le pluralité ensemble, dans une plus grande harmonie. A l'image du fleuve, qui a survécu jusqu'à nos jours sous l'idée que "personne ne peut se baigner deux fois dans les mêmes eaux», le concept de changement permanent est illustré comme le seul principe invariable, constitutif de la réalité.

Parménide d'Elée

L'œuvre la plus significative de Parménide qui nous soit parvenue est son poème, qui a posé les bases métaphysiques et épistémologiques qui seront plus tard reprises par le platonisme. Là, il proclame qu'il n'y a que deux possibilités, deux voies que la pensée peut emprunter, toutes deux s'excluant mutuellement: la voie de être et le chemin de ne pas être.

Le poème consiste en un argument sur la nécessité de rejeter la deuxième alternative, car elle est inintelligible. Seul le chemin de l'être est sûr et mène à la vérité, et nous y accédons rationnellement, non par des croyances ou des sens. La plupart des hommes n'arrivent pas à la connaissance de la vérité —unique, parfaite, invariable—, parce qu'ils confondent les deux voies; cependant, en aucun cas, ce qui n'existe pas ne peut être pensé et, par conséquent, advenir, de sorte qu'il ne peut jamais être vrai.